|

1999年5月2日の早朝、私は道北の朱鞠内(しゅまりない)湖に立っていた。そして凍りついた湖に「なんでやね〜ん!!」と叫び、鼻水を滔々とたれ流していた。私はクマゲラに一度も会ったことがなかった。北海道には四度も五度も渡ったが一度も会うことはなかった。そして今、親友のM氏がここに毎年営巣する木があるから、と案内して来てくれたのである。 しかし、夜明けと同時に他のバーダーから営巣木が伐採されたという情報をゲット。うれしくな〜い!…これで私のクマゲラ作戦は散った。まるで盆と正月が一緒に来たと思ったら中間テストと期末テストが一緒に来ちゃったような意味不明なダメージが私を打ちのめした。これでクマゲラ・フォーエバーかと思われた。しかし私は諦めなかった。「クマゲラに会いたいんじゃー」

家に帰って、私は網野さんが六月頃に何人かお連れして北海道に行くと言っていたのを思い出した。このとき私の脳裏に一瞬、クマゲラを両手に優しくほほえむ網野さんそっくりの神様が見えたような気がした。(ホンマかいな)しかも今から考えるとその神様はシマフクロウにまたがっていた気もする。(ウソやろ…) 早速電話すると、「おう、行く行く、天野も来るけ?」とあっさり受け入れてもらえた。やっぱり網野さんは神様だった。同行の方々も皆、快く承諾して下さって、中には「天野君が来るんやったら網野さんはもう、放っとくわ。」等という暴言(?)を吐いた方がいるとかいないとか。 6月28日、朝10時半、千歳空港で皆さんと合流。7名の予定が都合5名になったそうなので、レンタカーも一ランク小さくした。メンバーは16年来私がお世話になっている網野さん、それに昨春の八重山ツアーでもお会いした磯島さん、馬場さん、森吉さん、それから初めてお会いした伊吹さんと萩尾さんの計7名となった。 早速我々は「シマアオジ見たい」との希望にお応えするため苫小牧のウトナイ湖へ。シマアオジは北海道のみで繁殖し(日本では)夏の北海道の象徴のように言われているが、近年その個体数はおそろしい勢いで減り続けている。道北では少しマシらしいが道東でかつて普通種と言われたこの鳥が今は一ヶ所しか生息地が知られていない。まして道南でシマアオジがいるのは私の知る限り、ウトナイ湖しかない。加えて私はウトナイ湖に行ったことがない。果たして見ることが出来るだろうか。 私自身もこの鳥を四回しか見たことがない。まずウトナイ湖のレンジャーに尋ねると明るいニュース。繁殖しているらしい。ベニマシコやコヨシキリを見つつ湖に出ると、チュウヒやオオタカが飛んでいる。シマアオジがいるというポイントに着く。粘っていればみれるかも…というレンジャーの言葉を信じて待つことに。程なくして「ヒヨヒヨチヨチヨ」とゆっくりとした特徴あるさえずりが。「シマアオジ鳴いてますよ!」私は言うが早いか双眼鏡を向け次の瞬間にはもう「おった!!」と叫んでいた。 美しい♂成鳥。腹の黄色の何と鮮やかなことか。皆さんプロミナーの中のシマアオジに御満悦の御様子。「きれいやねぇ」こういう感激の言葉を聞くと私の方もうれしくなる。珍鳥でも普通種でも、素直に感動して頂ける方を案内するのは仲々楽しいし、やりがいがある。 シマアオジを堪能した私達はセンターに戻り、そこれへんの小鳥やシマリスを観察。湖にダイサギとチュウサギが見える。あれ?シラサギって北海道にはいないハズやぞ?まぁ、居るもんはしょうがない。馬場さんが「飛行機ですぐ着いちゃったからまだ北海道に来たっていう感じがせぇへん。」とおっしゃっていましたが、私もシラサギを二種も見て本州に戻った気分になってしまった。 それから長谷君オススメポイントの千歳川さけますふ化場へ行った。ヤマセミがいると聞いたが、結局私と網野さんだけが一瞬目撃できただけだった。ヤブサメやらオオルリやらセンダイムシクイやらは腐る程いた。ここでは森吉さんたちにエンレイソウというヘンな花を教えてもらった。葉っぱの真ん中に花みたいな硬いのが付いている。なんじゃこりゃ。 折角北海道に来ているのだから自然をあらゆる方向から観ようというのが私のやり方なので、虫や魚やカエル、動物の糞に至るまで皆さんに見て頂いた。お陰様で自然の中から新しく発見できたものが多く、勉強になりました。 夕方になって今日の宿である支笏湖に着く。網野さんが「夕食まで自由。」と言われたのでゆっくりしとこうと思ったら、網野さんが「じゃ、俺は鳥見てくる。」と言って出ていこうとした。そんな悪行を黙って許す訳にはいかない。「ズルイっす。」私も後に続いた。 宿の前の草地でクロツグミの♂が虫を採っているのを発見。雛に与えるために口いっぱい虫を集めている。と、そのとき視野の中にヒラリと飛び込んできた奴がいた。「あっ、ヤマゲラや。」二人同時に小声で叫んだ。ヤマゲラもまた日本では北海道にしかいない種である。しかも道東には少なく道南に多いという変なキツツキである。夕食時皆さんに話したらやっぱり「えー、ズルイー」と言われた。しまった、私も悪者じゃないか。ちなみに支笏湖へはこのヤマゲラを見に来た訳なので我々はしっかりと悪者になってしまった。ぬけがけはやめよう。網野さん。(お前もな。↑読者の声)その日は支笏湖の自然についてスライドを見せて頂き、アオバズクを子守唄に寝た。 翌朝四時半にロビーに集合。網野さんは三時半頃にトラツグミの声に引き寄せられるように出て行ってしまった。ロビーに集合して探鳥を始めると、キビタキが近くで鳴いており、すぐ見つけられたので皆さんにスコープで見て頂いた。ゴジュウカラの親子やニュウナイスズメを見て歩いていくと、ヤマゲラの声がした。寄っていくと女性のバーダーが何か指している。そこにはやはりヤマゲラの姿があった。全員で見られてホッとした。 今日見られなかったら私と網野さんは口をきいてもらえなかったかも知れない。個体数の多いヤマゲラだからいいが、これがシマアオジとかだったら私は車に乗せてもらえなかったことであろう。何はともあれ全員ヤマゲラに出会い、昨日逃がしたヤマセミを求めて川の方に歩いて行った。すると、川のほとりにカラスの巣があり、ヒガラもいたのでそれらを皆さんに見て頂いた。 その間、私は他の鳥が現れないかとキョロキョロしていた。その時であった。「おわー!!クマゲラー!!」私の目には枯木に止まる黒く大きなキツツキが映っていた。伊吹さんからスコープを奪いとり、(あの時はとり乱しておりました。スミマセン)クマゲラに合わせる。鼻血ブー。これだ。私はこの鳥に会いたかった。 舟を掘る鳥「チプタ・チカップ」と呼ばれ羆の居場所を教えてくれたり、道に迷った時助けてくれる神としてアイヌの人々にあがめられてきた神(カムイ)の鳥。メンバーの内何人かは以前クマゲラを見たことがあるそうなので、一番感激していたのは私かもしれない。そりゃあもう「飛べば芍薬、止まれば牡丹、歩く姿は研ナオコ」とはよく言ったものである。(誰が言っとんねん!)しかし肝心のクマゲラは遠い。60倍を使おうとしたら、飛び去ったがこの数分間が私にとっては忘れられないものとなった。本当は明日の然別湖でクマゲラを見るつもりだったのである。しかし予想し得ない出会いこそが鳥見の醍醐味であり、感動の原点だと私は思う。結局、ヤマセミは現れなかったが、私はこの日何かにつけてクマゲラクマゲラとうわ言のように言っていた。カムイの鳥に出会った。これだけを今思い出しても鼻血三滴ぐらいは出せそうだ。しかしこの旅の先にも再びカムイは我々の前に姿を現すことになる。 朝食後、支笏湖近くにある苔の洞門というところに行く。美しい苔に覆われた巨岩の間を数百メートルも続く道があった。実は昨晩のスライドで見て、「行ってみたい」と思っていた。網野さんも「これは行くべき所やろ。」とおっしゃる。さすが親分。鳥にこだわらない所が尊敬に値する。苔の洞門はすごい所だった。その迫力には驚かされた。 それから我々は富良野のラベンダーを見物し、紫色のソフトクリームを買ってもらった。これはラベンダー味なのか?結局然別湖に着いたのは夕方もかなり遅くなっていた。ホテルの部屋の窓から湖が一望でき、窓を開けると遠くでジュウイチが鳴いていた。夕食時、地元の鳥に詳しい方を呼んでもらい、クマゲラ等の様子を聞くと、クマゲラは二〜三日中に巣立ちそうだと言い、営巣木まで教えて下さった。またシマフクロウの声が聞かれる場所も教えて頂いた。食事には鹿肉やオショロコマが出た。私はキャンプ暮らしばかりしていたせいでこういう郷土料理を食べたことがなく、イイ思いをした。

帰りにはキタキツネもいた。帰ってから「さすがの網野さんもお疲れでしょう?」と聞いたら、「これぐらいで疲れてたまるか。」とのこと。相変わらず鉄人やなぁ、とまた思った。 今日の早朝探鳥は5時からと言っていたが私は網野さんと二人でまずクマゲラの下見に行った。クマゲラは営巣しているから朝でなくても見れますよ、と言われていたが、朝一番に事故でダメになったり、もう巣立ってたりするかもしれない。鳥に絶対という確率は無い、ということでとにかく現地へ行ってみた。コマドリ、コルリ等の囀りに迎えられ、営巣木の方に行くが、あまり気配がない。が、左手の林から「キョーキョキョキョー」とクマゲラの声はする。営巣木の周りはシーンとしている。私はあまり近寄ってはマズイと考え、遠くから巣穴を見つけようとしたがどうも見つからない。 その時、クマゲラが飛んで来て少し離れた枯木に止まった。「うっわー♂やんけー」私は感動したが網野さんは車に戻っていったので誰とも感動を分け合うことが出来ない。クマゲラは鳴き、ドラミングまでしている。私は巣穴探しを請け負い、網野さんは皆さんを迎えに行って下さった。 「早く皆来ないかな。キレイな♂がいるのに。」と思った時、背後でバサバサと大きな音がした。カラスがケンカしてるんやろ、と思ったが双眼鏡は信じられない光景を捉えていた。何とハシブトガラスがクマゲラの巣立ち雛の首に咬みつき、押さえこもうとしているではないか!死ぬほど驚いたが驚きのあまり声も出なかった。クマゲラはカラスより十センチ位小さいがみすみす殺されるような大きさではないと思った。少し暴れれば逃げられると思った。だがクマゲラの子供は逃げることもできずに押さえ込まれ、勢いをつけた嘴で二〜三度突かれ、あっけなく絶命してしまった。先程の♂親が近くに来て鳴きわめくが雛はもう息すらしていない。さらにカラスがもう一羽来て、♂親を横目に見せつけるように雛をバラバラに引き裂き始めた。厳しい。あまりにも厳しい自然の掟。おそらく今、巣立ったばかりだったのだろう。カラスは頭がいい。まだ上手に飛べない巣立ち雛は格好の獲物にしか見えないのだろう。私は最初に石でも投げてカラスを追い払ってやろうと思った。しかしこれは自然の掟。弱い者が死ぬのは当然なのだ。それは解っていたが、やはり辛い。親の叫び声には言い知れぬ哀しみがこもっているようで耳をふさぎたくなった。16年間鳥を見て来てカラスがこんなに憎いと思ったことはなかった。しかし、このカラスが雛の内蔵をくわえて飛び立った時、私は気付いた。「こいつらにも子供がいるんや。」彼らにとってこのクマゲラは可愛い我が子への餌だったのである。だけどクマゲラじゃなくてもいいのに…。天然記念物なのに…。 網野さん達が到着した時には、全て終わっていた。雛の死体をスコープに入れ、全てを話した。さすがに皆さん、ショックを隠せないようだった。その時、雛の死体の残った木に♂が戻ってきた。全員が見ている中で彼は一声「キョー…」と悲しげに鳴いて森の奥へ消えた。その悲しげな、全てを凝縮したような声に思わず涙があふれてしまった方も何人かいらっしゃいました。「これは自然の掟やから可哀そうやけど、しゃあないんや。」私達は網野さんに促されてその場を去った。その周りではルリビタキやサメビタキを見たが、どうしてもクマゲラのことが脳裏から消えなかった。 ホテルに帰ると昨夜体調を崩しておられた萩尾さんも少し元気になられていたので一安心し、部屋に戻って窓から湖を見たらカワアイサの群が浮いていた。朝食後もう一度クマゲラの場所に行って来たが、もう戻って来なかった。ハリオアマツバメやキクイタダキを少し見てから湖岸へ出ると、オタマジャクシからカエルになったばかりのエゾアカガエルの幼体が2〜3匹跳ねていた。マイヅルソウ、ゴゼンタチバナ、ズダヤクシュ等という花を教えてもらう。道に一匹のトガリネズミが死んでおり、家に帰ってから調べたら大きさや体長と尾長の比率等からオオアシトガリネズミと判った。日本では北海道にのみ分布している。 それから近くの駒止湖のガレ場でナキウサギを見る。三年前は誰もいなくてナキウサギもけっこういたが何かテレビで紹介されたらしくカメラマンが沢山群がっていた。中にはナキウサギの生息地のそばで大声で喋ったりタバコを吸ったりしている非常識な奴もいる。そんな連中のせいかナキウサギはちっとも現れない。餌付けされたシマリスがチョコチョコ寄って来る。カワイイやつめ。でも餌はやらん。結構時間が経ち、そろそろ行こうかと思った時、「ピチィッ!」と一声、「ナキウサギや!」と声を聞いたことがある私と網野さんが声を殺して叫ぶ。岩の上にころころした奴、こいつがナキウサギだ。スコープに捉え、森吉さん、伊吹さんに見てもらう。まだ全員で見られてラッキー。 そこからは一路道東へ走る。途中、風光明媚なオンネトー湖でオシドリやらコサメビタキやらを見る。そして夕方暗くなり始めた頃、中標津に着く。 ここの温泉宿には夜な夜なシマフクロウが出没するという。宿泊料金もけっこうするが、このカムイにもぜひ会っておきたい。御存知のようにこの鳥はコタンクルカムイ(村を守る神)と言われて来た。しかしその生息数は百羽しかいないということだ。今まで私はこの鳥の生息地の初田牛を十回以上訪れたが声しか聞いたことがない。夜な夜な初田牛に現れ、十五分おきにうろついたりしているうちに、鳥仲間から「初田牛の地縛霊」と呼ばれるようにまでなってしまった。ところが今年、朝ニュースを見ていたら浴衣姿のオッサン達がうれしそーにシマフクロウの写真を撮っているではないか。「なんじゃそりゃー!!」その後の調べによって、やっとこの宿にたどり着いたという訳だ。念のため詳しい場所や宿の名前は伏せておくが(マナーの悪いカメラマンがストロボ等を使って驚かす等)ロビーや食堂からシマフクロウが見られるとは信じられない話である。私の今までの苦労は何だったんだ? 宿代も高いが夕食は豪華だった。しかし私は食ってる場合じゃなかった。幸い今日は我々七人以外に鳥屋もカメラ屋も泊まっていないようだ。私は食堂の窓際のベストプレイスを確保した。色々な情報を集めた結果、12〜1時頃、奴は来ると私はにらんだ。早くて10時、遅いと3時だそうだ。(3時ってもうあかるいんじゃねーか?)食事や入浴を済ませて皆さんが来られた。このシマフクロウは四日に一回来ない日があるらしい。そして昨日は来なかったらしい。「じゃあ今日は来ますよ。」と冗談を言って外を見る。私は夜中に集中して見たいので馬場さんや磯島さんに見張りをお願いして仮眠をとることにした。「シマフクロウが来て、飛んで行ったら起こしてあげるわ。」と馬場さん。ヒドイっす。 一時間程して起きるとちょうどシマフクロウ・タイムの十時過ぎ。そこで網野さんと交代して寝てもらって、十二時半に再び交代。私は昼間四時から鳥を見てずっと起きて(寝てしまったこともあるけど三十分位)車のナビをしていたので眠かったのだ。(いばるなよ)しかし運転している網野さんはなんで疲れないんでしょう?私が完璧に爆睡している時、網野さんが「来たぞ!来たぞ!来た来た!!」と私を起こしてくれた。あわわわわわわ、メガネ、メガネ…。今一瞬右から左へ横切ったのを網野さんと磯島さんが目撃したのだ。時計は一時五分頃を指している。左の方へ飛んだと聞き、そっちの方のよく止まるという枝を見に行ったが、いない。うっそーこのまま来なかったらもう出家して藤賀の家の坊主になってやるぜ。(関係ないやろ!) 網野さんは「絶対ここに来るハズや!」と餌場にしている池を指す。私もそう願いたい。その時!バサバサと大きな鳥が対岸の小さな屋根に飛んで来た!おおおおお!!かーみーさーまーやー!!コタンクルカムイだシマフクロウだどっちでもいいけどとにかくすげー!!もう鼻血どころではなかった。目、鼻、口から色々なものを大放出!隣で寝ている萩尾さんも起こしてあげる。彼(彼女?)は辺りを注意深く見回しグッと前かがみになった。私は叫んだ(小声でね。)「来る!!」次の瞬間その体は宙に舞い私達から七〜八メートルのところに降りた。ギャー!感動のあまり倒れそう。しかし倒れてる場合じゃない。 大きな目、大きな翼、大きな爪。羽根一枚一枚までよく見える。奴は悠々と魚をつかみ、闇に消えて行った。一同の大歓声が上がる。なんと神々しいその堂々たるお姿か。村守らないでこんなトコで魚採ってるけどコタンクルカムイ。我々は再びカムイに出会った。私は部屋に戻ろうとしたが、網野さんが「もう一回来るんちゃうか。」と言って、「俺起きてるし来たら起こしたるからそこで寝とけ。」とおっしゃった。しっかりお言葉に甘えさせて頂き座布団をかき集めて熟睡。結局カムイの鳥は二度は現れず四時に部屋に帰りベッドで寝る。 驚いた事に網野さんはそのまま一睡もせずに元気良く早朝探鳥に行ったという。なんちゅう人や。何年たっても網野さんにはかないません。

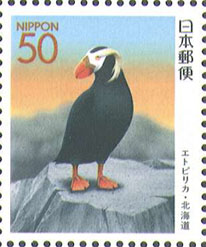

湿地でアカアシシギを探したが何故か見つけられなかった。ただエゾシカがのしのし歩いていた。仕方なく昼食をとってから霧多布へ。天気予報がこんな時だけ的中し、道中雨が降った。今日は林道を歩いてエゾライチョウでも見よっかなーと思っていたので雨は嫌だった。それでは、と霧多布の宿、民宿えとぴりか村へチェックインし、オーナーの片岡さんに相談。「エゾライチョウ見るのに車で入れる林道あります?」「それなら糸魚沢林道だね。」我々は休む間もなく林道に突っ込んで行った。 三十分位走ったところで、ウズラみたいのが道端から飛んだ。ウズラかと思ったが森にウズラはいない。「エゾライチョウのヒナ!!」私が叫ぶころには既に三羽目が飛んでいた。枝に止まったところを確認。なんでこんなヒヨコが飛べるんじゃーと思った時横からデカイのが飛んでった。「オヤー!!(親の意)」と叫ぶ。これまた全員見れたようで、運がいい。少し行ったら今度はヤマシギがいたが、サッサと飛んでってしまった。途中でターンし、夕食に間に合うように急いで戻りつつ、「雨の日は普通、林道に出て来ないことが多いんです。ツイてますね。」とか言おうとしたらまたエゾライチョウが。今のセリフはひっそりと私の心の奥にしまっておくことにした。 さて、霧多布と言えばエトピリカな訳だが、何と今年は四年ぶりに繁殖を始めたという。それはそれでイイ事だが、今抱卵していて巣穴に入っているので見れないのだそうだ。ガーン。ヤマゲラ、シマアオジ、クマゲラ、シマフクロウ、エゾライチョウと、皆様の御希望に応えて来た今回のツアーに不穏な空気が。明日は…雨。私は久々に訪れたこの民宿でオーナーの夫婦と久々に話した。私はこの宿が大のお気に入りで道東に来ればまず泊まらないことはない。オーナーの片岡さんの執筆された本を買った。「初版絶版と言われてますから。」と本人は笑うが、エトピリカの生態に関してこんなに詳しく調べられた本が気に入った。

|

||||||||||