京都野鳥の会/資料室 7

『三光鳥』 第7号(昭和34年12月25日発行)

口絵写真

鳥声の個体差・地方差 川村多実二

最近十年程の間に本邦産鳥類の解説書や図譜の類が多数出版せられ、初学者の人々を喜こばせているが、小鳥の鳴声に関する記事がいづれも簡単で充分真相を伝えていない点、実に遺憾に耐えない。

ローラーカナリヤの鳴声を鑑賞する人は必ずその中にある十数種の歌節を区別し、その各々の巧拙を評価し、之に綜合効果点を加算するのであるが、我邦古来の飼鳥の聴き方でも、例えば雲雀や日雀の場合にはその道具(即ち筆者の云う替文句)の種類及びその各々の優劣を査定することにしてあり、鶯、駒鳥、野鶲の場合にも三ツ音とか八種の鈴とか(即ち替歌)の揃い具合、地鳴きとの取合せ順序を慎重に吟味するのが正規の手続きになっている。この事は昭和22年に筆者が出した「鳥の歌の科学」の中で一通り解説して置いたのであるが、この拙著が既に絶版となり、現代人の目に触れないためか、そう云う鳥声の細密な聴き方をする野鳥の会々員が殆ど無い様で、探鳥会の引率者の講話指導も此点では不充分と評せざるを得ない有様である。

鳥声の個体差にしても、地方差にしても、歌の構成の複雑な鳥ほど差違が顕著で区別し易いこと勿論であるが、もっと簡単な鳴方の鳥でもよく注意すればそれを発見して他の個体とか、他地方の同種とかと比較対称せしめること決して不可能ではない。筆者は多くの地方でポンポンと二声又は三声鳴く筒鳥が十声以上連発するのが常である個体を長崎県の多良嶽で聴いた。軽井沢にはクワクワッコーと初めのクワを重ねる郭公があり,ビクター社発売のレコードにそれが入っている。

また普通杜鵑がテッペンカケタカを繰返し鳴く場合五・六回くらいから後抑揚が衰えキヨキヨキヨと聴こえる。この「鳴崩れ」は杜鵑科の鳥に多いが,大和の大台ケ原山に二十回近くも続けて少しも節の崩れぬ杜鵑があり,筆者はその録音テープを所蔵している。

歌文句の綴りが逆になる場合もある。例えば日雀の鳴代(なきしろ・即ち替文句)ではチョボキン又はチョボキーが最も多く出るが,時にその逆列のキンチョボが交ることがある。黒鶫のキヨコ・キヨコの逆のヨコキーヨコキーを塩竃で,仙台虫喰のチヨチヨジーの逆のジーチヨチヨを比叡山黒谷で聴いた。

次に筆者が単一歌節型と名づけた同じ一本の歌を恋愛歌又は地区防護歌として唱い続ける鳥の場合は、吾々がそれを聴取するのに好都合であるし、意味のある章句に直して覚えることもできるが各地に伝わる古来の聴き倣し、英語で(Catch-phrase)と云うものがその種のその地方での鳴き方の記録に外ならない。実地について自身鳥声を調査したことのない人は、故人の作った聞き倣しをあまり話がうますぎると疑うかも知れないが、多くの場合実によくできていて実物そっくりなのである。例えば日本アルプスの仙台虫喰の鳴声を「焼酎一杯グーイ」と訳したのがあるが、筆者は四年前岡山県高梁市の城山で探鳥の際、同志と共に聞いたのは全くその通りで他に聞き方訳し方の無いものであった。5月17日の朝であった。南方から帰り来って日本アルプスに向うこの小鳥が前日到着し、この山に一泊したのに吾々がめぐり会ったのだろう。

東海道線に沿うた諸国の頬白の声として「一筆啓上仕候」と云う聞き方があり、徳川時代この鳥のことを「用文章」と呼んだのであるが、筆者は先年阿波国鳴門海峡の西岸の若松の梢で正確にその通り鳴く頬白を目撃した。案内して下さった徳島高工の教授と、実業家の知人が共に人間の言葉そのままだと感心して居られた。飛騨地方にはやはり頬白に関して「丁稚鬢附いつ付けた」と云うのがあり、筆者も一度聞きたいと思っていたところ、山形県の温海温泉の後ろ山でその通りなのを聴いた。当時録音機を持参しなかったのが残念で、来春あたり今一度出かけて採り度いと思っている。比叡山の頬白は「源平つつじ茶つつじ」と云うのがよく適合する鳴方である。

イカルの雄の恋愛歌はキーコーキーで、之を「月星日」と聴いて、鳥を「三光鳥」と呼ぶ地方があるが、之を「爺茸食へ(ぢぢこけくへ)」(おじいさんきのこを召し上がれ)と聴いたり「良い事聞いた」と訳したりしているが、一昨年筆者は伯耆の大山の美作の奥津温泉の近郊とで「云う事聴いてえよ」と娘が甘ったれてねだる声そっくりなのを聴き、大山では録音に成功した。之はイカルの囀りとしては綴りの最も長い日本第一の優秀な鳴き方であるが、今日のところ両地以外どこでも聴かれていない。つまり伯耆の西南隅から美作の北部だけ限られる訛り(Dialect)である。

鶯は本邦到る所で人里近く盛に囀り、その期間も早春から盛夏に及ぶのだから、鳴声の個体差・地方差の調査にはもってこいの種類であり、ここに引用したい例証も多数あるが、紙幅の関係上省略するとして、一つ拙い鳴声の例を挙げて置こう。それは上中下の三つ音の歌尾が不揃いな場合で、(上)ヒーホケキヨケキョ (中)ホーホベチョ (下)ホロホロペヨー と鳴くのが長野県戸隠山の中社宿附近と山形県蔵王山の中腹にいた。三の音の歌尾はキョーとかキッキョとかに揃うてあるべきだが、筆者はこの不揃いな鳴方の方がむしろ原始的なものではないかと考えられる。

昨春筆者が丹羽有得氏の助力で名古屋で録音し得た雲雀は一昨年の彼地で十数回のコンクール最優勝の名鳥であったが、替文句の数三十種を超え非常な美声であった。

又同じ頃木曽福島の野満龍太郎・水野武雄両氏の斡旋で薮原宿の掛下秀人氏愛育の駒鳥の名調子を録音させて貰ったが、之も筆者が初めて知った複雑な囀りで、地鳴き(註:コマドリやノジコでは Signal-Call のことでなく基本的替歌をかく呼ぶので混同してはいけない)のチーカラララにも緩急・強穏とバラエティーがある上に、へう音・さい音その他の替歌をも豊富に持つので全く感心した。

日本野鳥の会の会員中には既に二十年以上も鳥声に留意し、傾聴を続けられる方が多数ある筈だが、今後は今一層精細正確に個体差・地方差を聴き分けると云う態度でやって貰わないと、我邦鳥類の鳴声研究が何時までも同じ所を彷徨して、一歩も前進しないのである。 完

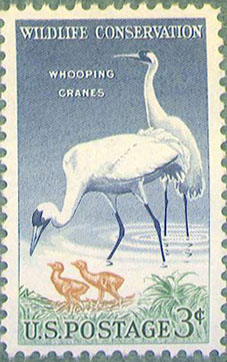

アメリカヅルの切手二種 佐藤磐根

1957年5月22日附アメリカの各地の新聞のトップ記事は、AP通信社提供、ニュー・オルレアンスのオジュボン動物園でかえったフウピング・クレンの雛が幼い翼をひろげ、両親が二羽の愛児を左右から見守っている図であった。このツルの残存数、つまり世界唯一の越冬地アメリカ、テキサス州のアランサス保護地区に現れる総個体数が1954年からは30羽以下にくだり、まさにこの生物種の絶滅の一歩手前とゆう苦境に立至った。それで、このオジュボン動物園に飼育中の一つがいが園内で繁殖するか否かについては、大きな国家的期待がかけられていたのである。この世界唯一の飼育されている一つがいはディズニーの自然シリーズ映画『滅びゆく大草原』にも登場した名鳥である。

雌のジョセフィンは1940年に、ルイジアナ州で怪我して捕えられ、翌年オジュボン動物園に収容されたもの、雄のクリックは1949年アランサスの保護地区で怪我のためとべなくなったので、動物園のジョセフィンの許へ婿入りしたものであった。二羽は夫婦になってこのツル独特の求愛ダンスもはじめたので園内繁殖の可能性は以前から期待されていたのであった。しかしこの夫婦の子は夜間に野良猫かフクロウに捕られて消失するとゆう事故がおきたり、また幼鳥が肺炎のため生后六週間そこそこで死ぬなど失敗つづきの数年を経たのちのこととて、1957年度の繁殖期には格別の厳重な警戒下に巣ごもりがつづけられてきたのであった。その間、巣のかたわらにたちつくし、巣についている夫人の保護にあたったクリック氏の不眠不休の警戒ぶりはなみたいていの努力ではなかったとゆう。しげみに無心に近ずくリスや、隣りとの境の金網に近ずくチャボまで神経質に追いかえしたとゆう。勿論巣の保護はクリックにまかせきりであったわけではなく、動物園の管理人が二ヶ月以上も昼夜ツルの一家を檻の外から監視しつづけていた。彼らは突然現れるかも知れない敵……小動物……にそなえて安全装置を外した拳銃をいつも手にしていたとゆう。孵卵及び孵化后間もない頃には新聞社の写真班も近づくことを許されず、巣はしげみの陰にかくれて檻のそとからはみえないので、止むを得ず近くの建物の屋根の上から望遠レンズで俯瞰して、はなはだ不満足な写真が得られたのみであった。したがって新聞に現われた孵化后33日目の一家団らんの大写しはアメリカ生まれのフウピング・クレンの公衆に対する初デビューであった。

雌のジョセフィンは1940年に、ルイジアナ州で怪我して捕えられ、翌年オジュボン動物園に収容されたもの、雄のクリックは1949年アランサスの保護地区で怪我のためとべなくなったので、動物園のジョセフィンの許へ婿入りしたものであった。二羽は夫婦になってこのツル独特の求愛ダンスもはじめたので園内繁殖の可能性は以前から期待されていたのであった。しかしこの夫婦の子は夜間に野良猫かフクロウに捕られて消失するとゆう事故がおきたり、また幼鳥が肺炎のため生后六週間そこそこで死ぬなど失敗つづきの数年を経たのちのこととて、1957年度の繁殖期には格別の厳重な警戒下に巣ごもりがつづけられてきたのであった。その間、巣のかたわらにたちつくし、巣についている夫人の保護にあたったクリック氏の不眠不休の警戒ぶりはなみたいていの努力ではなかったとゆう。しげみに無心に近ずくリスや、隣りとの境の金網に近ずくチャボまで神経質に追いかえしたとゆう。勿論巣の保護はクリックにまかせきりであったわけではなく、動物園の管理人が二ヶ月以上も昼夜ツルの一家を檻の外から監視しつづけていた。彼らは突然現れるかも知れない敵……小動物……にそなえて安全装置を外した拳銃をいつも手にしていたとゆう。孵卵及び孵化后間もない頃には新聞社の写真班も近づくことを許されず、巣はしげみの陰にかくれて檻のそとからはみえないので、止むを得ず近くの建物の屋根の上から望遠レンズで俯瞰して、はなはだ不満足な写真が得られたのみであった。したがって新聞に現われた孵化后33日目の一家団らんの大写しはアメリカ生まれのフウピング・クレンの公衆に対する初デビューであった。

約50日后の7月12日にこのツルの一家は再びトップ記事となった。このときには二雛が成育し、両親を中央に一家四羽ずれで散歩している姿であった。これまで育てばもうあと成鳥にまで育てあげる見込がついたとあった。私はこのフラウピング・クレンの一家の消息が如何に大きなニュース・バリューをもっているかとゆうことにおどろいたのであったが、はたしてその年の自然愛護シリーズの切手の図案にはこのツルの一家がとり上げられた。その図案は動物画家として名のあるボブ・ハイネス氏の筆になるもので、孵化后間もない二羽の雛にジョセフィン夫人が愛情をそそぎ、背后にクリック氏が見張りに立っている姿である。アメリカの切手はほとんど単色刷りであるが、三色刷りはたしかこの切手がはじめてであったと思う。

このシリーズの切手としては1956年に野生七面鳥、カモシカ、サケの三種、1958年にマツ(森林の愛護)と現在までに五種発行されている。毎年十二月頃に発売されるが今年のものはまだ入手していない。何れも一番よく使われる封書用の三セント大型切手であった。

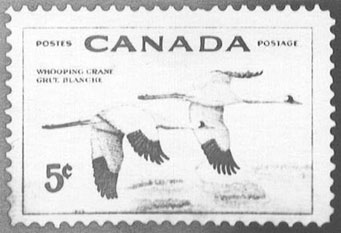

フウピング・クレンの切手は実はこれ以外に、も一つカナダで数年前に発行されている。このツルの越冬地はアメリカ・テキサス州であるが、その自然の繁殖地はカナダ領土内にあるので、カナダ政府もこのツルを自国の動物シリーズ切手の一枚に加える十分な権利をもっているわけである。この切手は青一色刷り、二羽のツルが大空をはばたく図ではるか下方に、その営巣地の湿原が望見される雄大な構図である。

このツルの営巣は1922年にカナダのサスカチエワン州で一度確認されたのを最后として、それ以后その繁殖地が不明になっていたこと、1954年の秋に越冬地に飛来した群の中に、その年に生まれた幼鳥が一羽もふくまれていなかったことなどから、彼らの絶滅をふせぐためには、まずその繁殖地を発見してそれを保護することが焦眉の急務となってきた。第二次大戦終了后、カナダ、アメリカ両国の協力による航空機利用の、空からの営巣地探索10年の結果、1955年に至り、はじめてカナダのアルベルタ州とマッケンジー地区の境界線に沿う地域に三つの巣が発見された。翌1956年このツルの保護と研究に10数年の献身的な努力をつづけてきたオジュボン協会のR.P.アレン博士は、エスキモー人の協力を得て陸路この僻地を訪れ、営巣地区における保護策が確立されたのは目出たいことであった。

フウピング・クレン Grus americana は我が国のタンチョウヅル Grus japonensis に非常によく似た羽色(純白、風切羽根黒)であるが、アメリカにはこの他に全身ほとんど淡灰青色のサンドヒル・クレン Grus mexicana がすむ。前者が現在の残存数僅か30羽以下であるのに対して、後者はまだ現在推定数15万羽を下らないとゆう(註)。R.P.アレン博士によればフウピング・クレンは以前からあまり繁栄していた種ではないらしく、サンドヒルとは羽色で容易に区別できるにもかかわらず、古い記録にはサンドヒルがフウピングに見誤られた例が相当に多いらしいとゆう。同博士は90年前の1869年頃の生息数も僅か1,300羽位であったらうと推定している。

第四紀洪積世の或る堆積物中に含まれた両種のツルの骨の比率が29対1(1は勿論フウピング)であったこともこの推測を裏付けているといえよう。フウピング・クレンが急激に減少した理由は営巣地・越冬地を次第に失ったことにもよるが、この両地点の渡りの途中の事故がより大きい原因であるとゆう。19世紀のみならず20世紀に入ってからも、なお、スポーツまたは食料のために射殺されたものが意外に多かった。とも角、種絶滅の危期に追いこんだのが矢張人間自身であったことには間違いないようである。

第四紀洪積世の或る堆積物中に含まれた両種のツルの骨の比率が29対1(1は勿論フウピング)であったこともこの推測を裏付けているといえよう。フウピング・クレンが急激に減少した理由は営巣地・越冬地を次第に失ったことにもよるが、この両地点の渡りの途中の事故がより大きい原因であるとゆう。19世紀のみならず20世紀に入ってからも、なお、スポーツまたは食料のために射殺されたものが意外に多かった。とも角、種絶滅の危期に追いこんだのが矢張人間自身であったことには間違いないようである。

アメリカ・ヅルの保護に関して思いうかぶのは釧路のタンチョウヅルである。渡りをしないこのツルでは営巣地そのものの保護だけが問題で、渡りの途中に失われるおそれのないのは有難い。その保護の効果が上りつつあるのは心強い次第である。ツル科は世界に僅か14種しかない。G.アメリカナもG.ヤポネンシスなみに、すみやかにその危期を脱してくれることを、よそながら祈ってやまない。

註:R.P.Allen On The Trail of Vanishing Birds New York

鳥名・地名 浪速とび歩き 「その1」 宮城正吉

日本国中、何処を歩いてみても鳥名の冠された地名がある。それだけに昔から彼らは私たち人間の身近な存在であり、住民から親しまれたのであろう。私は以前から機会のあるたびに自分の住む大阪の鳥名の付いた地名に興味をもち、語源を調べているが、この大阪方面には鶴・鴫の鳥名が冠されている地名が非常に多い。これは先般御存知のとおり、大阪の歴史が過去数百年以上に遡ると湖沼地帯であったことを如実に物語るのであり、そしてその語源に到ると、単純にその地に個体の数が多かったから住人が名付けたと思われるのが相当数える。

またその中の幾ヶ所においてはマユツバものゝ伝説が残っているものもある。

現在未だ調査のさ中にあるので、全てを披瀝することは出来かねるが、判明の順で会員の諸兄にご紹介してみたいと思う。またもし諸兄において御存知のところがあれば是非御教導を仰ぎたいものと思っております。

今申し上げたとおりで、市区町村においてまだまとめておらず、判明の順のとじ歩きで地区を駆け廻る点よろしく御容赦を願います。

市内関係

1 大阪市天王寺区鶴橋

古くは鶴橋と云われていたらしい。大阪近郊に居住の方ならよく知っていられることであるが、附近一帯を猪飼野と呼び、むかし南北にわたり百済川(平野川)が流れ、仁徳天皇十四年に我が国最初の橋が架けられたと言う文献もある。この辺りに鶴が群?していたらしく、居住の民が何時しか鶴橋と言いならわしたといわれる。

2 大阪市天王寺区?差

趣味の解釈をもってすれば、むかし飼鳥を好む風流なブルジョアー級が居るところから、山野の鳥を捉え、これに?付ける商人がありこれが集団居住するところから「?差」なる町が現存するものと考えられる。が別に最近アイヌ語源説なるものが起り、これによると「エサシ」はアイヌ語の岫の意味であり、各地の地勢から判断しても意味適切と解決が下されている。何れが正しいかは後日の課題にさせていただく。

3 大阪市東住吉区鷹合町

仁徳天皇四十三年の頃。阿?古(阪和線駅名に現在も尚残っている。)と言う男が鷹を捕え、天皇に献上したことから鷹狩りが我が国で初めて行われるようになり、この地がゆかりにちなみ鷹飼村と名付けられたのが後日ナマッて鷹合と呼ばれることになった。

府下関係

1 三島郡鳥飼村

桓武天皇の延暦年間以降のことであるらしい。朝廷が京都に定まってより、この地の?川左岸に位置するところから、宮中に献上の鶏・あひるを飼い、船便を利用し送ると業とするものが多くなり、一ヶ村をなしたところから鳥飼村の名が生じたものと考えられる。

2 八尾市大字八尾

御承知のように、鶯の尾羽は十本であるが、八本の尾羽をもつ鶯がいたと伝えられるところから八尾と言うとか。これはちと荒唐無けいな神?的解釈かとも思われる。この地についても、アイヌ語でまた湿地と言う意味もあるそうです。

3 堺市百?鳥

仁徳天皇ときたま、高津の宮から石津川へ狩りに行かれたところ、通り道のこの地のモズのさえずりと、附近の美しさから非常に興趣を覚えられ、御所まで設けられたとか。百?鳥と呼称されるに到ったのはその頃からのことらしい。

口絵解説 高田俊雄

過日会友久保忠雄氏よりの知らせによりますと兵庫県小野市郊外の男池(通称鴨池)は本年は水漏れ改修工事のため、干上がって池底を露わしている状態とのこと。小生二年前の一月初旬に観察の折は近年稀な鴨の大群にて周囲約4粁あまりの池面にはマガモを始めコガモ・オシドリ・ガンなどそれらの数の多いのに驚かされました。

これはひとえに関西随一の鴨類の集団地としてよく知られるところであります。これらの鴨類は毎年十一月中旬頃よりこの池に飛来し、翌年陽春の頃まで集団生活を営み棲息します。

鴨たちはひねもす池面に浮び、うたたねするもの、或は岸にたわむれてあきないもの等に、又は時折大群をなしては池の上を高く飛び廻るその様は大変見事でもあり、又その羽ばたきの音の大きさに随分おどろかされます。こうして日中の殆んどを池で楽しく過ごした鴨たちは夕暮れを迎える頃には遠く瀬戸の海辺や琵琶湖のあたりまで餌を求めて一斉に飛び立ち日の出前には又もとの鴨池まで帰って来ると云う習性をもっています。

(テレニヤー800㎜ F8 1/100 Kフィルター エキザクター6×6)

“蟻 浴” 伏原春雄

“蟻浴”、これは吾々日本人にとっては、全く耳新しい言葉である。

この言葉については、実は私自身すら“野鳥”第22巻第3号所載の黒田長久博士の報文を、拝読する迄は知らなかったのである。

英語では anting といって、欧米では相当以前から知られていたらしいが、日本では今迄ほとんど報告例がなく、随って蟻浴という言葉も訳語なので、百科辞典や辞書を調べても出てくる筈はないのである。

これをギヨクと訓む人もあろうが、私はアリヨクと訓んでいる。どうもアリヨクと訓んだ方が、何となくよく感じが出て、然かもやわらか味がある様である。

この蟻浴についての詳細は、大部分の方は黒田博士の報文によって、すでに大要を御承知のことと思うが、まだ何のことか御存じのない方々のために一寸御紹介したいと思う。

蟻浴とは、書いて字の如く、主として燕雀目の小鳥が、蟻の群の中に坐って、一種特有の姿をし乍ら、蟻を浴びる動作をいうのである。即ち水に小鳥があびるときは水浴であるが、水の代りに蟻を浴びるのが、蟻浴であると考えればよいわけである。

この蟻浴についての観察報告は、欧米では相当沢山あるのに、どうしたものか、日本では今迄にたった三例しか知られていない。第一回目は野々宮氏のオナガについての報告、第二回目は1957年6月、東京浜離宮公園に於ける黒田長久博士のムクドリについての報告、次いで同年8月、私の篭飼いのクロツグミの観察報告ということになるのである。

現在、この蟻浴動作を、小鳥が何の目的でやるのかということに関しては、世界中の鳥学者が、ああでもない、こうでもないと議論百出の態で、結局は判らんというのが真相である。然し、何の目的でやるかも判らんのも困ったことであるので、私は私なりの独特の理論を考え出し、“鳥”第15巻第72号にそれが携載されているから、おひまのある方は御覧願いたい。

私の理論の正否については、勿論后世の人々の判断にまつより致し方のないことではあるが、私の説では結局、簡単にいえば、蟻浴とは鳥が蕃殖期に気分がイライラしたり、食欲がなくなったとき、この様な状態を鎮めるために、人間でいえば、お灸をすゑたり、鎮静剤をのんだりするのにも似た動作であるということになる。

又、人間よりはるかに知能の低い鳥達ではあるが、激しい生存競争に打ちかって、地球上に生きて行くためには、色々と環境に応じて体の調子の悪いこともあるだらう。

そんなとき、鳥病院もなく、鳥薬局も持たない彼等にとって、大自然がちゃんと蟻という高貴薬を与えてくれ、それによってノイローゼを治す本能的の天然療法ともいえるだろう。

蟻浴は鳥だけに限ったものだろうか?ケモノはどうだろう?人間は?

熊が蟻の巣をこわして食べるとき、蟻に刺されるのも熊の蟻浴とも考えられるし、蜜蜂の巣を喜んで食べるとき、蜂が怒って熊を刺すときも亦、蟻酸の作用をうけるから、広い意味の蟻浴、いうなれば蜂浴ともいえるかも知れない。こう考え出すと、猫がマタタビを食べて気持よさそうにするのも、猪がヌタ場で泥をからだ中にぬりつけるのも亦大きな意味のケモノの蟻浴類似動作である様にも思はれる。

人間の場合はどうであろうか、大いに類似行動をやっている。然も季節におかまいなく、即ち、酒を飲むことこそ世界中の民族が、有史以来伝えてきた蟻浴類似行動であろう。コロンブスはこの上にタバコという代物をつけ加えた。冠婚葬祭、うれしいにつけ、悲しいにつけ、イライラした気分を落付けようとして、つい度をすごして人間がトラになり、そのあげくが胃潰瘍、胃癌、又は肺癌、高血圧となって、医者と薬局が繁昌しているのが人間界の現状である。

現代人は灸の様な原始療法を好まなくなった。最近はイライラを鎮めるのにトランキライザーの大はやり、それ、アトラキシン、ハーモニン、ノクタン等々、それを考えるだけでもイライラして、又トランキライザーをのまねばならぬマスコミの世相は、人間共に蟻浴類似動作を日夜強要して止むことを知らない。この人生の“渡り”について行けない者は、結局ノイローゼにかかる。一方では、ダーウィンの自然淘汰が人間世界にも絶えず冷酷に働きかけている。日々の新聞面の倒産、自殺、親子心中、交通事故、天災、人 等々、これも結局、人間共の狭少になったテリトリーと食物の争奪戦の一コマにすぎない。

趣味も亦、人間界独特の蟻浴類似行動である。スポーツ、競馬、競輪、パチンコ、写真、魚つり、花作り等々、これ等によって気分のイライラを鎮めようとして、かえってその度がすぎ、家庭争議をおこしたり、病気になっている欲深の馬鹿な人間共よ、小鳥は蟻浴をしても蟻酸中毒によってショック死する様な馬鹿な真似は恐らくせないであろう。

京都の野鳥の会員の皆様!野外で小鳥を見て楽しむということも、一種の精神的蟻浴、いうなれば人間の“野鳥浴”ですよ。

その野鳥も段々と最近は減ってきて、近郊では仲々野鳥浴も出来なくなったが、この様な状態にしたのも結局、吾々人間共の罪で、皮肉なもので、自分の庭先さえ色々の小鳥が沢山やって来た時代には、たとえ野鳥の会を設立しても、会長即ち会員という有様に終ったことであろう。

近来、鳥の減少に反比例して、野鳥の姿や声をきいて楽しもうという人が段々増えては来たが、それも数においては京都市人口百二十万に比べたら、野鳥浴を好む人は全く九牛の一毛にしかすぎない。

そう考えると、これらの人々は、余程の変人か、賢人か、特異体質者か、又は閑人か、何れにしてもどれかのカテゴリーに入るべき御方ばかりであろう。

という私自身も、恐らくスーパー変人の部類に入るものと自認しているが、一時は病膏肓に入り、大変な高熱の状態を経て、九死に一生を得たお蔭で、終生、強度の免疫性を得たのであろうか、最近では時折軽い野鳥浴をするか、又それもあえてせずともすまされる様な心境になった。もう暫くしたら、世界中の鳥は皆自分のものである。彼等は決して地球という鳥篭から宇宙圏までは逃げることはない。心配せずに、彼等の世界に無用のおせっかいなどせず、その生を楽しませておけという様な気持、一日も早くなりたいものと念じている。

これがほんとうに大乗的に、心から鳥を慈愛する気持というものではなかろうかと私は考えている。

「山」での話 浜畷慎吾

イワヒバリは割合に人怖じしない鳥である。栄養たっぷりと云った感じの体であちこちできれいな声を聞かせてくれる。

本年五月初旬の連休に南アルプス北岳へ入った時のことである。

野呂川の一日半の遡行は辛い。雪溶けの冷たい水を幾度も渡渉したり、立木を倒して橋をかけたりで、最後は北岳西面の野呂川源流左俣の雪渓を詰めた。強烈な五月の太陽が雪に反射して顔を焼く。息を切らして尾根上に立つ。甲府側と違って伊那側は全く人気がなく、三人だけのゆったりした登りであった。頂上手前の岩場には人の代わりにイワヒバリがうんざりするほど群り、鳴き立てていた。恐らく彼らは甲府側からの人波に押されて西側へ逃げてきたのだろう。僕たちは雪の上に腰を下ろし、最後の一休みを彼らの美しい声で楽しんだ。

この日は池山吊尾根の『亡魂の頭』附近の這松にもぐりこんでビヴァーク(野宿)したが、翌朝は今度はカヤクグリの大群が廻りをわがもの顔に振舞っていた。小鳥たちの声の饗宴の中で朝食をすませる。朝もやの中に大きく浮び上った黒い富士と小鳥たちの鳴声。スヴェア(コンロ)の調子のよい音。こたえられない一刻。

しかしこれも夜が明けて僅々二時間ほどの間で、人間どもがリュックを負って動き始めるころには群れは半減してしまう。鳥の中にも矢張り神経質な奴がいるのかもしれない。

話しは変るが九月中旬のことである。

一人で剣をやるべく剣沢へ入った。弥陀ヶ原でバスを降りるとパラパラと雨になった。地獄谷から雨と風になり雷鳥沢を登るまでにぐっしょり九月の冷雨に濡れて剣沢小屋へとび込んだ。勿論立山も剣も大日も全くガスの中にかくれて姿を見せない。小屋の土間に鳩がいた。とびこんできた僕に驚いて奥へ逃げた。連絡に使うのかな?と思っていたが後で聞いてみると、夏だったかに迷い込んできてそのまま住みついたとの事。脚にリングをつけているから伝書鳩だろう。どこかに飛ぶ途中、鷹に追われたか、悪天候に禍いされたか、何れにしても帰ることを忘れてしまっている様子だった。

翌日も雨。同宿していた人たちは剣をあきらめて全部雨の中を下山して行った。僕はどうしても頂上を踏みたかったので、ねばることにした。

小屋の親父と鳩と僕。一つこいつを手なづけてやろうとパン屑やらキャベツなどを出して御機嫌をとったが仲々そうたやすくは寄ってこない。雨は休みなく降るし、鳩は逃げるし、くさりきってシュラフに入って本を読む。構いつけないとこの鳩、こんどは自分の方から馴れ馴れしく枕許を歩いたり、シュラフの上に白い糞を落していったりする。

僅か一日たらずの停滞であるが、その退屈をこの一羽の鳩がまぎらわしてくれた。

読書にも鳩にも飽きてウトウトしていると土間のガラス戸がガタガタするので、のっそり出てみると、件の鳩が外に出ようとして立てている音だった。オヤッと思った。ガスが切れているではないか。鳩はそれをいち早く知って久しぶりに空に舞ってみたいのだろう。午后二時、戸を開けて鳩を外へ出してやり部屋に戻った。頂上へ。決った。時刻は遅いが最短距離『平蔵の雪渓』をつめれば二時半に小屋を出たとしてピッチを上げれば五時には頂上だ。下りは心配のない別山尾根をとばせばよい。手早くコンロ・ツェルト・ピッケル・アイゼン・非常食・地図・ランプなどをサブリュックに入れて、親父には『平蔵の雪渓』を見てくると云って出た。剣沢は増水している。平蔵の出会よりアイゼンをつけた。少し登ると、これまでに出合ったことのない大きなクレヴァスが口を開けている、ちょっとどうしようかと迷ったが、どうにか乗り越えると後は頂上あるのみ。鳩の知らせてくれたガスの切れ間はいつの間にか又とざされて両岸の岸壁が覆いかぶさるように感じられる。

五時十五分に頂上に立つ。誰もいない。風とガスだけの山頂、視界は勿論零。岩屑のカケラをと物色していると不意に下界のドブネズミほどの大きさのネヅミが岩の隙間からチョロリとでてきた。ここで、あの鳩が姿を現してくれたら僕は感激するところだったが、ドブネヅミでは幻滅だった。

僅か五分ほどで出発だ。別山尾根をかけ下る。既にトップリと日は暮れた。馴れた目にはランプも要らない。モレーンの横腹を突っ走り、剣沢をとび越え、ガラ場をよじ登って午后七時十五分前に小屋に帰ったが、流石に膝がガクガクとふるえて止まらなかった。鳩は食卓の上で静かに眠っていた。

翌日は快晴。鳩にさよならをして剣御前乗越から室堂乗越え下り大日山塊縦走に向う。雷鳥の一家族が草むらから飛び出し、岩に腰かけて絵をかいているとイワヒバリが又寄ってくる。快晴。たった一人の山。鳥。三条件揃ってまるで天下をとった気持ち。登る山々ではこうした色々の鳥たちと接するたびに愈々山から離れられなくなる。

(Ⅰ)仲間入りの弁 入江英一

私は山を愛して居ります。それは初登攀とか、ヴァリエーションとか云った征服欲に燃える山への挑戦ではなく、たゞ一筋に山 に溶けこんでゆく、とりわけ好んで高原や峠路を逍遙して歩き、自然界の観察をも楽しむと云った山旅をこよなく愛します。

山草や樹木の名を調べたり、持帰って鉢植えにし、栽培に苦心したこともありました。蝶の採集に熱中した時代もあり、北海道生活の一年の間など夢中で特品を集めたものでした。野鳥についても予てから良い指導者を得たいと念願していましたが、仲々機会を得ませんでした。一昨年の春、京福電鉄と京都野鳥の会の共催の比叡山の探鳥会に参加し、橋本さんの指導で前夜はテープレコーダによる予習、翌朝は黎明の樹間を縫って小鳥のコーラスを聴いたのが、正式には始めて受けたコーチでした。

その後、探鳥会の忘れ難い楽しい雰囲気を脳裏に焼きつけたまま機会が途切れて中断しましたが、今春再び京都野鳥の会と京福電鉄共催の比叡山探鳥会で二回続けて橋本先生のお世話になり引き続き先生のご案内で牛尾山の探鳥会に馳せ参じたのが、とりも直さず当会行事参加の最初です。あとはシーズン・オフで小鳥の声に馴染む折も少なく記憶は又元の黙阿弥になりましたが、これらの例会参加で思い出に残る楽しい追憶の数々をたどり、後段少し漫談的に綴ってみました。

お陰様で独り往く高原の山旅も自ずと楽しさ増しました。木曽の奥、開田から飛騨へ抜ける峠路の山波に抱かれた帯状の高原で、遠く近く三段にも四段にも重なって玲瓏と響きわたってくる郭公と杜鵑の重唱を聴く実にのびやかな初夏の風景。飛騨の鄙びた湯治宿、湯屋温泉では浴槽の裏の田で鳴く蛙と夜鷹の声を明瞭に区別出来ました。(笑わないでー)

奥利根上ノ原高原に近い宝川温泉では夕べの散策に頻りに頭上で鳴く濁声を同宿の千葉の俳客と云う仁に尋ねられ、即座に「カケスでしょう」と答えたら「そうだそうだそう云えば確かにカケスだ」とひどく感じ入った風で立ちさりましたが、この人利根の源流でカケスの俳句ばかりものして帰られたかと想うと独り微笑ましくなりました。

土佐の若宮温泉からは“こちらでも三光鳥がよく鳴きますのよ”と彼の女からの便りがありました。

十一月末の九重山、飯田高原の既に全域褐色の冬景色の牧の戸温泉で郭公を聴いてからくりしました。

只今二条城の裏手、二条公園に面した初冬の陋屋にて、今までみんな雀ぐらいに考えて顧みなかった公園の小鳥の中にも、いろんな渡り鳥のいるらしいことに気づき、チュウチュウとばかり記憶していた雀の鳴き声につき更めて耳を傾ける知恵熱が出かけているところです。

今夏以来二回、市内でもたれた月例集会では教養の高い、しかし民主的でアトホームな雰囲気にふれてホントに良い会に入れて戴いてよかったと嬉しく感じました。趣味の集まりとは云え共同の指向線に対して新旧各層の主張が真剣に民主的になごやかな空気の裡に論ぜられているのを眺めて、ここにも現在社会の縮図の正しい運営を見ました。どうか皆さん、新参の私を宜ろしく御指導願います。(Ⅱ)牛尾山探鳥記

橋本先生から牛尾山の探鳥ハイキングの案内を戴くと、まるでデイトにでも出掛けるような興奮と不安の気持で梅雨間の陽ざしを仰ぎながら京阪四条駅に参集した。

始めてお目に掛る会員諸兄姉の列に伍して夕景の山科の里を、砂塵をあげて走る名神バイパス工事のダンプカーの列に追われながら音羽の山ふところの渓流を辿って最后の急な石段を登ると、牛尾観音にかこまれた静かな宿舎に迎えられて入る。

比叡の奥の青龍寺ほどの深遠さはなくても、ここも懐かしいランプの灯の下で一同夕食を終えると、まずわき煮る五右衛門風呂の入浴に弥次喜多そこのけの珍談奇芸の続出で大はしゃぎ。この騒ぎが一わたりおさまると円座を囲んで自己紹介と云うことになったが、これが何と百貨店の特売場のように夫々のテリトリーの割引販売の紹介。値引きのきかぬ水道局はサービスで吊し上げを喰い、電線屋さんは自家用の電気器具まで身売りせねばならぬ始末。お蔭でお名前は全部忘れて思い出せず。囀り疲れてやっと寝静づまった夜半に男夜鷹もどきに暗夜をついて馳せ参ずる三年草履とか云う、あきれた会員もあり。

翌朝は例により未明から起き出て清浄の空気をふるわせて聴こえてくる数々の小鳥の楽しい愛の交響楽に耳を傾ける。(何が囀っていたんですか?先生、助け舟!)どうしても鳴声の聴こえなかったヤブサメへの恨みを無精に喜こぶ神楽岡の国際婦人にはどんな仇討をしたらよいのか。熱い味噌汁の食を終えると、記念撮影をして、所用で引き返す橋本先生と袂を分かち、尾根越しに石山の方に向う。長雨が続くと猫がいなくなる話ぢゃないが、小鳥がほしくて、せっせとアーモンドグリコを買い集めているお嬢さん。山が好きなくせに蛇や百足が大嫌いで枯尾花におびやかされて、山向うの三上山にまでにとどろくような悲鳴をあげる。

野鳥を探るかわりに野草を盛んに採集なさっている仁もある。

寄り道で道草を喰ってる間に大事の慈悲心鳥の若殿を天牲寺のお住じさんと嵯峨高校の先生に連れ去られて、石山と浜大津間を行ったり、来たりの、伏見の秤り屋さんの一幕を最後に愉快だった探鳥ハイキングは終末を告げたのでした。

年間行事報告

◎ 2月 鳥談会 於やません

◎ 3月 洛西善峰寺・大原野附近探鳥会

◎ 5月 京福電鉄共催比叡山探鳥会

◎ 6月 牛尾山探鳥会

◎ 9月 佐藤磐根氏帰朝歓迎会 於やません

◎ 11月 野鳥の映画鑑賞会「富士は生きている」「野鳥の生態」於天性寺

◎ 12月 鞍馬・貴船付近探鳥会・並忘年会 於貴船喜らく

洛北探鳥会(十月例会)随行記 田中大典

鳥好きの鳥知らず…会員にしていたゞいて数年たっても怠け者の私は鳥に関して無知にひとしく、最近文章なるものを書いたことのない私が、探鳥会の報告とか記録とかを書く資格がないのは至極当然であるが、この探鳥会のリーダーをなさった千葉さんからの御指名をお断りしきれず遂に厚顔無恥を顧みず敢えて 文を提する破目と相成った。『三光鳥』誌上で会員の諸先生方のきわめて正確な調査に基くすぐれた御労作とはちがって、何の資料的な価値もなく、かといっていわゆる紀行文といえる代物ではさらさらないことを何卒御寛恕いたゞきたいと思う。

その日は秋晴に恵まれた行楽日和の10月25日の日曜、9時半出町柳叡電前に集合。メンバーはリーダーの千葉さんをはじめとして伊藤さん、大中さん、高田さん、佐藤先生、烏賀陽さん、山本さん、その他の方々全部で十六名であった。

岩倉で下車、静原へ向かうべくコースをとった。 本会長やそのほかおくれて来る人のためにところどころ矢印の紙を貼りつけていったが、岩倉村では 本会長と同姓同名の標札のかかった家があり私共がそれを話してゐたらその家の人たちはけげんな顔で見ていた。岩倉病院あたりまでは村の中であり別に鳥の姿とてなく打ちすぎたあ。岩倉川(?)の下でキセキレイが一羽素早く川面をとぶのを発見したのみ。岩倉のむらはづれにかゝる頃草むらに草雲雀が盛んに鳴いていて、鳥ではないけれど佐藤先生の説明と共に一同は鳴声に耳を傾けた。丁度その頃からそろそろ二、三の鳥の声が聞こえ出した。雑木林のあちこちにモズ、シジュウガラ、ホオジロ、ウグイス(これは地声のみ)が聞かれまた一度ヒヨドリの声も耳に入った。岩倉川を遡って川に沿わず道を右に折れて静原へ行く直前、川のほとりでカワガラスを一羽皆さんが発見されたが、残念ながら私は見なかった。

岩倉から静原への途中で姿を見たのは、このカワガラスのほかにカケス・ビンズイ・セグロセキレイ・アオジ等であった。左が雑木林右手が山田の道を行くあたりで、左の手の届きそうな枝で一、二羽メボソかセンダイムシクイの姿を誰かが発見したが、皆さんの意見がわかれて結局どっちの鳥だかわからずじまいであった。右側の山田には甚だ原始的な方法で猪防止の がしてあって、鳥の絶えた時の話題を提供してくれた。

静原へはおよそ半分位は行ったと思われる雑木林の道端で一行は休憩したが、小さい流にかかっている丸太の橋を渡って騒いでいる様子は内田さんの映画につぶさ収められてそれは既に私共に天性寺での催しの際公開された。この休憩のちょっと前にくぬぎ林で、ホオジロともう一種十数羽の鳥が盛んに枝から枝へ羽搏いてゐたが、その名がわからない。お聞きした筈だが書きとめるのをぬかっていたのでどなたかお教え願いたいと思う。その後道は山の中に入ったがカケスのほかは別に声も姿もなくすぎた。もうかなりの道を歩いたと思われるが、(岩倉-静原-大原間約8粁)仙台から越して来られた太田さんの坊やとお嬢ちゃんとはまだ小学校にも上がっていない年令にも拘らず元気で終始抱っこされずに歩いて私共を感心させた。しかも坊やは時々面白いことを言っては皆を笑わせた。静原の盆地を見下ろせる峠へ来て此処で一服、後になって天気は恢復したものゝ、その頃少し雲って心配だった。

静原村のかゝりの川原で一同昼食、高田さんに記念撮影をとっていただいた。休憩時にセグロセキレイ・ジョウビタキの姿、カケスのやかましい鳴声とその姿等が昼食をとっている川岸の対岸のかなたの樹々の間やその周辺で賑わっていた。上空を高く飛ぶヒヨドリの姿も一羽見られた。静原の村をすぎ大原へ向かう山の中ではカケスの声がしきりに聞かれたほかはシジュウガラの地声位で大した変化なくすぎた。

金比羅山と大原とにわかれたところに到り金比羅行の希望を募ったら、『折角来たんだから少し位シンドウても行きましょう』という事になって結局全員勿論太田さんの坊やも一緒に金比羅山登りと相成った。坊やは佐藤先生に手をひかれつゝ先生と無邪気な漫才をくり返しつゝ登った。坂は相当急ではあったが中腹の祠まで休まずに登り、そこで一同小休止。此の頃はもう殆ど鳥とは出くわさず鳴声とて一向になかった。もっとも皆多小の疲れが出て来て活発に話もはづまず、私自身鳥の姿も声にも接しなかった。しかも疲れのせいでなく実際居なかったのだと思う。とうとう金比羅山の頂上に到り展望のきく場所で腰を下した。此処は神様のお祀りしてある境内である。左手に比叡の山なみをのぞみ、右手には平地が展開し京の市街地も見え、更にはるかに八幡の男山や洛西洛南をひろい範囲のひろがりで見渡す事ができた。一時曇った空模様も全く晴れて久し振りに山に登った気分を一同は充分味わった。

これからは帰途につく事になる。寂光院を目指して坂を下った。傾斜が急な上に道が悪いので足には身がいった。途中エナガを見、ガラ類の地鳴きを聞いた。さすが元気な坊やも下りは危ないためパパや叔父さん(?)の背に負んぶされていた。こうしてようやく山を下り寂光院近くまで帰って来た。モズの話声がきこえてモズの話になり佐藤先生が、アメリカ映画『百舌』の話をされていたが、映画の中のヒロインの性質を象徴しての題名であり、はげしい妻の性質は夫を出世させたいばかりに夫をひきづり廻して苦しめ、あげくの果ては破局をもたらすという話しらしいが、果たしてモズにとって此のような話のために自分の名を引用される事が名誉かどうか私はそれをお聞きしたい。

寂光院から三千院のバス停留所前までは秋たけなわの日曜の事とて大勢の行楽客で賑わっていた。大原の里といってもバスで便利な昨今、行楽客はアベックに限らず美しく着飾っている中で、物々しいハイキング姿は私共のみで少々場違いの感じであった。バス・ストップで解散、黄昏時であった。時刻は憶えていない。久方振りに都塵を離れ自然のふところに入り鳥に親しんだ各人は再び翌日からそれぞれの仕事に戻られた事であろう。人間とタイプと算盤と電話の生活-きまり切った事のくり返しに明け暮れる私にとって鳥こそ生活のオアシスのみでなく生きる喜びを再確認させてくれる唯一の潤滑油である。何故私が、いや野鳥の会の皆様方が何故かくも鳥が好きなのかそのよって来たるところを極めて見たいと常々思っている。鳥たちよ減らないでくれ給えと叫びたい思いにいつも駈られてのである。

深泥池にて

かるがもや見えつかくれつ日は西に

かるがもを抱える如く葦ゆれて

かるがものざわめくあたり水動く

比叡山にて

しとゞ降る雨に負けじとほとゝぎす

やぶさめや雫にぬれて泣きやまず

きびたきや朝日と梢と恋のうた

牛尾山にて

あおばづく声はいづこぞ庫裡にねて

よたかなく牛尾の谷はまだあけず

とらつぐみ眠れぬ庫裡の灯のゆるゝ

自宅にて

もずなきて朝寝もできず炭を切る

冠島のおおみずなぎどり 大中啓助

私は、これまでより目にふれた、鳥類に関する、雑誌や新聞のスクラップをして居る。冠島に行くことが決って、これに関する、昭和10年8月20日は毎日新聞所催の切抜き、京都府下の天然記念物おおみずなぎどり蕃殖地を読み返し、思へばながい間の念願が叶へっれた。喜ろこびに胸をふくらました。海上保安庁の巡視船にて、舞鶴港を出帆したのは、午前9時であった。右にソ連よりの復員単人を収容した、平の兵舎を遠くのぞみ、両岸のそゝり立つ水路を通り舞鶴湾を出た。宮津湾を沖へ沖へ、海上にめざす冠島と、みとめたのは約二時間後であった。大小二つの島が仲よくならんで居り、大きいのを冠島、あるいは大島、雄島、小さいのを沓島、あるいは小島、雌島と、も呼ばれてゐる。

いはば夫婦岩で、それも昔はぴったり寄り添ってゐたが、大宝年間(1260余年前)大地震とともに中間が陥没して仲を裂いたといはれる。水はあくまで清く島に近づくにしたがい海底が手にとる様に見える。

島には小船以外は寄りつく場所もなく、ほとんどが断崖絶壁で島山を形成し、わずかに南側が渚になってゐるが、白砂があるわけでなく、一かゝへもある大きな石がごろごろと三百米ほどの間を、海と陸とをふちどって居る有様である。二百米の沖で投錨し、本船よりハッチャボートに乗換へ、いよいよ冠島に上陸するのである。島は、椿、竹、?木、などの老樹がうっそうとして茂り、島はほとんど山であり、断崖と荒波よせる渚は、累々たる石ころよりなり、風光明媚なところである。南側は少しばかり平坦な所があり、早速そこでテント等により宿舎の設営作業がはじまった。炎暑8月である。水の補給船が来るまで二三秒間、樹影とてない海岸の一刻をあへぎながらすごした。京都府庁林務課の方と、石ころばかりの渚をとび越へとび越へ、丈なす笹や、草をわけ進むと、社前に通ずるとび石の路が見えて来た。お宮らしい木立が森をなして居る。先づお宮に詣でた。老人島神社と云い、祠にひとしきかまへであるが、木造の本殿、及び、拝殿があり、白や赤の織りが、本殿をぐるりと、取りかこむ様に林立して居る。御供物として、魚類が上げてあるが、干からびて、あたりの有様と合はせ、薄気味悪るい限ぎりである。この森の中の参道は勿論、老人島大明神と記るされた織りの根本一帯全部が、おおみずなぎどりの巣穴が散在して居るのである。神殿のまはりは、傾斜をなし島山が迫まり、薮がおゝいかぶさる様になって居る。

薮をかきわけ登るほどに、地上の草はなく、地表があらはになって居るが、巣穴が足をさそう様に、よく注意しないと、右も左も巣穴に滑べり込む様な始末である。巣穴の途中にめりこんだ所を、土をかきわけて、のぞくと、抱卵中の親鳥と、大きな卵が、よたよたと逃げまはって居る。高くなるにつれ?の大木ばかりとなり、根が地上より盛り上り幹も一かかへ以上もの、梢は高くそびへて居る、こゝろよい傾斜をなしているが一様に、途中まで幹の表面がみがかれて居る。これは、未明おおみずなぎどりが飛び立つ為にのぼる、通路となっているのである。

振返ると梢ごしに紺碧の海がながめられる。島山の高所に旧軍隊が沿岸警備のため建造した建物が見えて来る、天井も抜け落ち倒壊寸前のありさまである。少しのぼると、天水をあつめ貯蔵する三米ほどの高さも、径十米ばかりのコンクリート造りの水槽が残って居る。縁によじ登り中をのぞくと、たまり水が落ち込んだ樹々と一緒になり汚たなくよどんで居た。数羽のおおみずなぎどりが過まって落込み、外へ飛び出す術もなく、飢と体の衰弱により瀕死の状態で板くれにしがみ付いて居る。林の中より丸太の様なものを拾い、数人が両方より鳥をすくふ様にして次ぎ次ぎと外に引上げてやった。水死体となり腐敗して居るものもある。此様なものはなんとか早く取壊はして置くべきでないか、無垢な鳥が過まって落込み相当の数の親鳥が命をすてゝ居ることになる。

この辺まで登ぼると島山の頂上で、右左視界は海につながって居り、海風がさわさわと涼風と交はして居り?もなき、蝶蝶も舞い、陸地とかはるところの無い様に思はれる。

喉のかはきも耐へ難く、上陸の地、崎宮神社の祠前に帰り、湯茶の飲んだうまさは忘れられない、小憩の後、地上を這ふ蔓葦やおおいかぶさる雑草をわけて約三十米反対側の渚に出ると、与謝半島の方面は、西日に輝いて居た。チチンチチン小島の声が聞える灌木の上を、飛び交ふのが見えた。キセキレイである。絶海の島に居るのも又なつかしいかぎりである。海を左にしながら、岩や石ころをとびこへゆくと、この島でも、葭や芦の生い茂る湿地が極くわずかある。すぐ木々の茂って居る島山に連なって居る、海岸は波のため大きな岩肌がえぐり取られ、見上ぐる様な立弧な景観をなし、その岩穴をのぞくと、ずっと前方へ続いて居る。這いながら大きな巌を通り抜け荒礎に出る。早口のいそひよどりが囀へずりながら、せわしげに断崖の上から上へと飛び廻って居る。このあたり岸壁より、したゝりとなって水が各所より涌いて居る、飲まうと手に受け一口飲むのに数分はかゝる状態である。渚に打寄せられた藻屑の中にペリットが見出された。同行の伊藤さんが大事さうに紙に納められた。

たそがれの野営地も昼とは打って変って、涼風により心身ともにくつろぐことが出来た。

昼間魚釣りに専念した人達の収穫は意外に多く、魚が人間を知らないので様であった。海浜で豪華な夕飯の席が設けられ、夕闇せまる頃、中空を五位鷺が数羽よこぎり、とっぷり夜のとばりが降りた。それまで全々気が付かなかったが島山の方より、ピー、ウィー、ピー、ウィー、とやかましく鳥の鳴く声といふより、さわめきが聞え来る。早やおおみずなぎどりが帰来してのである。

真の闇を老人島社前まで行って見ると、海岸より草をわけ入り、一歩木立の路に歩を近めると、昼の静づけさとは打って変り、何にうろたへているのか、鳴声がやかましく、鶏舎に入った様に、足で鳥を踏むのか、鳥が足にぶちあたり、懐中電灯にと照らして見ると、右往左往の鳥のすがたのみである。この様に帰島した鳥は、自分の巣をさがす為め、配偶者をさがす為め、一しきりさわぎ、少しは静かになるのは十時頃の様である。

鳥の朝立ちは午前三時頃からとのことで、当日キャンプを出たのは真夜中であった。昨日と同じコースをたどる、祠の前を通り山の斜傾を登ぼりはじめると、懐中電灯だけでは十分足元がわからないので、鳥にぶつかるやら、巣穴に足をつっ込むやら、向こう臑にくちばしをぶちあてるやら、鳥の中で人間がもみくちゃになって居るのと一緒である。?の大木の或るものに向って鳥が行動して居るのである。一羽づつ、順番をまつかの様に、つぎつぎと梢へ向って羽ばたきながらのぼって行き大空に滑走する様に飛び立つのである。中には飛びそこねてもとの地上へと、どさっと音をたてて落ちてきて居るのもある。しかし樹林のなかで飛立つために使はれる木は定まって居る様である。飛立つのに都合のよい様に出来て居る枝ぶり、幹の太さと斜傾と、永い間に習慣となって居るのである。

やゝ喧噪も治まった頃、老人島祠の前を通り海岸に出て島山を見上げると、山の稜線を東の方へ向け蜂の巣に蜂がむらがり無数に活動して居る様に、鳥が山容をゆりうごかして居り壮観なものであった。東の空があかねさす頃には今日の朝立ちも終り島山の色彩があらわれて来る。岩伝いに明るくなった渚を、日の出を眺めながらキャンプに帰る。朝食をすませて、きらきらと太陽を感ずると、もう暑さが身近に来る。この島のおおみずなぎどりの飛来は毎年三月頃であるが、八月はじめは未だ抱卵中であるのか昼間の観察では、雛にかへって居る様子はない。島に船を寄せ付けられるのは、四月頃から、八月下旬までで、この地の朝間は波がたかく、船を寄せることが出来ないため、冠島での、飛来の直後三月、巣立ち及雛鳥の離島まで九月から十一月までの生活は知る由もない。絶海の孤島そのまゝ与謝半島や成生岬の港からでも片道半日以上を費し、漁船の近寄ることも稀れなればこそ、みずなぎどりの、こよなき繁殖地となって居るのである。毎年十一月上旬京都市内にて、おおみずなぎどりが、町に迷い込み警察に保護されて居るのを新聞紙上に報道されて居るが、多分冠島の鳥が南方へ渡りの途中のものかも知れない。

二日目の午後二時、我々を迎へる為め、巡視船が沖に見えて来た。帰りに、小島(沓島)を巡航する予定であったが時間の都合で、割愛して帰路についた。小島には、みずなぎどりは生息して居らず、うみねこ、ゆりかもめが繁殖して居る様子です。

途中、海上に幾群れかの、おおみずなぎどりの群を見聞することが出来た、いつまでも島の生活が平和であることを、祈りつゝ一路舞鶴へ心地よきエンジンのリズムに乗って。 『以上』

冠島・自然美考 伊藤正美

此夏に行ひました冠島の天然記念物、大水凪鳥の調査に就きましては、大中さんより例の名筆による紀行文が寄せられることになって居りますので、同行致しました私としては、この島の自然に接して特に感じましたことを、日頃の所信を加へとりとめなく記してみたいと存じます。

兎角、冠島は素晴しい島でありました。

その浮世離れをした自然の風物に接して居りますと、何かこう身の内がぞくぞくするようなうれしさで、私などもう感きわまって今更乍ら大自然の美しさに圧倒されたのでありました。一体どこにそれ程の魅力があるのかと問はれましても、一口には適切なお答も出来ない事を残念に思ひます。

私などは生れつき自然が好きで、美しい自然の景観や、自然の生物は勿論、名もない路傍の草花や石コロにも無心では居られない方でありまして、自身根っからのナチュラリストを以て任じて居ります。それ丈に亦さまざまの自然にも接し、自然の美しさも理解して来たつもりでありますが、実は今以て自然美の本質がどdのようなものであるか、的確にはわかって居りません。

本来この、美しさと云うものは目に見た美しさと云うより、心にうったえるところの美しさを以て尊しとされて居ります。芸術の世界に於きましてはこれは本質的な問題としてとり上げられ比較的才人に理解されて居るのでありますが、これが自然美ともなりますと一向に理解されず、亦理解されようともして居らぬのではないかと思ひます。尤も自然も小さな景観の場合は一つの芸術品としてあつかわれるのが比較的関心も持たれ「この庭は美しいが一向に趣がない」と云った表現で扱はれて居ります。併しこれが大自然と云うか、本来の自然となりますと、目に見ただけの美しさ即ち眺望の美しさが前面におし出され、この点が非常にあいまいなものになってしまいます。これは或は理解し難いと云うのが本当かも知れませんが、この間違故に、あたら千古の得難い樹林も切り払はれて遊園地となり、ドライブウェイになるのであります。

先頃もある会合で偶々この話が出ましたが、「自然に憧れる人が殺到して誠に結構ではないか、ナチュラリストとして同慶至極であろう。一層のことヘリコプターの発着場をも作ったら」などと申す友人も居りましたので、「馬鹿なこと云うな、あれは自然を売りものにした一種のペテンのようなものだ」と言って置きましたが、実際には観光業者も環境客もペテンに掛けて居るのか、掛けられて居るのかさっぱりわからず、高きに登って展望し、良い空気をすったと雙方共結構満足して居る現状であります。これは反面、現代人が左様に自然に飢えて居るのでありまして、将来この形向は益々つのると共に、自然は益々貴重なものになってくると思います。がこの程度の安易な自然美感で、貴重な自然がどんどん破壊さむるのはナチュラリストとして実に耐え難いものがあります。

話が横道にそれて恐縮でありましたが、これを前書として冠島の自然美を特に強調致しますのは、その自然美が他では一寸感じられないような何ものか、…それは私が長年求めてきた自然美の本質か、少なくともそれに近いものであり、併もそれが自然の生物に ふところが非常に多いからであります。

紫紺に輝く大空と大海、そゝり立つ断崖と薄?色に澄み切った海の水、得体知れぬ海草や海綿に覆れた岩礁、それらが明け暮れに見せる名状し難い色彩の変化の妙は、也論それ自体見事な景観でありますが、茲に大水凪鳥の集団の演ずる不思議な習性や、岩礁にまつわるおびただしい魚群の浮泳とお相僕て、その魅力は不思議なまでに高揚せられ人の心を引きつけずにはおかないのであります。この島では見るもの多くその全てが……岸に打ち寄せられた漁網の浮や、波にもまれた丸い丸い玉のような石にも、亦岩礁の蔭に横わる斃死鳥の残骸や、何物とも知れぬ猛禽のペリットにも自然の息吹きを感じるのであります。事実、大水凪鳥の喧噪極まる夜間の叫喚や、海鳥の蕃殖地に見るあの鼻持ちならぬ臭いすらもこの島では苟ろ懐かしいものとして感じられるのでありました。

自然美が、我々の心に訴へる大きな要素の一つに「郷愁」があることを、私は常々考へて参りましたが、冠島の自然に接し、この「郷愁」こそ自然美の本質ではないかとさえ考へて居ります。そして、この種の自然美には常に生物が大きな役割を果たして居ることを見逃してはならないと思ひます。

自然に接して私共が感じる郷愁には、郷里で過ごした楽しかった子供の頃に対する郷愁もありますし、都会人の田舎の生活に対する淡い憧れに似た郷愁もありましょう。

私共は、赤トンボの群れる夕焼の田舎路や、小鮒の群れる春の小川に、幼ない頃の想出をたどり、自然の美しさをしみじみ感じるのでありますが、それは決して偶然ではありません。

誠に、この冠島の自然美にしても、その景観に、生物…鳥と魚…が添加されて始めて達せられる処であり、かくも人の心に訴へる所以のものは、私共現代人の心の奥底に流れて居る古い太古に対する人類としての郷愁であろうとかと思ひます。

兎角暑い島でありました。真夏の最中とは云ひ乍らその暑さを一体どのように形容したらよいのでしょうか…月余の大旱の空いさゝかのゆるぎもみせず終日大海とその紫紺を競ひ、灼熱の太陽のもと海風ひたと杜絶えて万物たゞ音もなく燃え上がると云った暑さでありました。にも不拘、僅かばかりの岩礁の蔭に寄りそひ、一点のかげりも止めず、ぎらぎら輝く大海原を眺めて居りますと、心自ら太古の人となりたる心地して今更乍ら大自然の美しさに圧倒され、その偉大さに打たれるのでありました。私は現代人が心のよりどころとして求めて居る真・善・美がどのようなものかは知りませんが、少くともかって人類の手にかゝることなく、悠久の太古をそのまゝ今に伝える自然の姿に接して、これが真であり善であり美であろうと考へたのであります。

こうした大自然に接しますと、私などはもうわけもなく胸が熱くなって、今更乍ら現代社会のわづらわしさが馬鹿馬鹿しくなり、その誇する物質文明すらが、何かこう空々しいものに思へてならないのでありました。

私はかねてより、物質文明の進歩のために美しい自然を犠牲にすることには大きな疑問をもって居ります。幸い冠島には未だその気配すら見られず、地元民の深い理解のもとに永久にその姿を伝へるものとは思ひますが、一方こうした自然美こそ、その景観の地味さ故に、気付かれないまゝにどんどん破壊されて居るのであります。ナチュラリストとしてこれ程、残念なことはないのであります。

私は曽て或る会合の席で、野鳥の話をこわるゝまゝにぶった一席を想ひ出して居ります。

これはたしかソ聯の人工衛星の打ち上げられた直後の会であり、一同科学の進歩を賞讃し医学の進歩による人類の長命と相俟って、人類の将来の繁栄万々才と云ふ誠に景気のよい雰囲気でありましたので、私の如きものゝ鳥の話では如何にも気分が立たず、その反対意見も又面白いと思ひ、日頃考へて居りますところをとりとめなく話したのであります。冠島の自然美考に関聯し自然愛護の立場からその要旨丈を述べさせていたゞきます。

要旨

『近々幾百年の間にこの地上より姿を消した生物の種類は、鳥類丈でも百数十種にのぼると云ふ。その殆んどは、直接間接に人類によって絶滅させられたものである。つい最近の例をとってみても、北海のオゝウミスズメがあり、南海のドドがあり、北米の旅行鳩がある。これらは、正に地上楽園に於て生きることの喜びを享 して居る最中に人類の殺 によって絶滅させられたのである。勿論、個体に生命のある如く、種に生命があったとしても不思議ではない。本来生物なるものは徹底且本質的な天敵が現れ、生活環境に激変が起り、或は亦身の内の過度進化が限界を越えたときに、種としての命脈が尽きるのである。人類とても決して例外ではない。こゝら辺りで人類が、自然の一生物に過ぎないて云う反省と自覚に立って生活態度を改めないなれば、必ずや造物主の鉄槌がでるにちがひない。曽ってこの地上に急速に栄えた生物こそ急速に滅びて行った冷厳なる了実をもっと深刻に考へるべきである。地質の頁をひもどく迄もなく人類程短い期間にかくも急速に繁栄した生物はないからである。

人類は近い将来に於て自らの誇る科学の所産によって自滅するかもしれないし、遠い将来に於ては全く未知の強力なる細菌を天敵に向へて滅亡するかも知れない。併しこれは単なる仮想に過ぎない。私がもし現実に基いて人類の滅亡を予言するとすれば、それは人類が最も誇りとするその知能の過度進化であると指摘したい。人類には生物として各種の本性がある。これを取残して知能の発達丈が独走すればその弊害が現れることは理の当然である。理性と感情の対立は愈々激しくなるであろうし、精神の酷使は肉体を益々弱体化するであろう。かくて文明病は愈々悪質となり、発狂自殺は日常茶飯事のことになるにちがひない。千年の将来をまつ迄もなく、現代に於てすら御承知の通りである。これに拍車をかけて居るのが、現代の物質文明万能の思想である。我々は子供の頃から人間は社会的な動物である如く教へられて来だが実は決してそうではない。人間程個人的な動物はないのだ。唯自己の安全と生活の為に便宜的に社会をつくったに過ぎないのだ。しかるにその社会すらが、益々複雑化して個人の意志を束縛し、正に安全さえおびやかさんとして居るのだ。こんなナンセンスな話はない。人間には自己保存に基く平和本能もあれば、攻撃本能もあるのだ。退いて守るか、進んで斗うかの相違丈である。社会を守ろうとする気持も、破壊しようとする気持も、人間の本性と考へるべきである。ましてや、戦争と革命の間に相違などありそうなことはない。あるのは満たされない人間本性の憤懣だけである。

正に人類は、その繁栄と滅亡をかけての危険な廻り角に立って居ると申しても過言ではない。

人類は、もうこゝら当りで物質文明の将来を見極め、知能の過度進化を反省し、再出発にかゝるべきである。それには自然の一生物であると云う謙虚な気持に立って自然に帰り、頭を冷してみることである。自然は限りない愛情を以て人類を向へてくれる故郷である。その故郷をすら現代人は物質文明の犠牲に供せんとして居るのだ。こんな馬鹿げた話はない。

すべからく現代人は何をおいても自然の擁護に立ち上るべきである。それは現代人にとって実に緊急切実な責務である』と云った話を致したのであります。

いさゝか揚言のきらいもあり、舌足らずの内容で、果してわかってくれたかどうか今以て判りませんが、会員の諸兄姉には、私の意とする処いさゝかでもお汲みとり戴けますれば誠に幸であります。冠島の自然美を一考し自然愛護の急切なるまゝ。 以上

……帰りなんいざ、田園正に荒れんとす……

洛西探鳥会記 千葉尚二

4月26日、午前9時半をすぎて一行12名西向日町駅を出発。

粟生へ向う畑の道を西へ歩く。各所の茂みでホホジロが鳴く。

井ノ内の竹藪でキジの声を聞く。

この辺りで竹の幹を四角形に仕立てているのを見る。折よく作業中の小父さんからその方法や、硝酸を使って斑紋を作る話を聞く。

光明寺で休憩。伊藤氏の小学生のお嬢ちゃんが時々皆を笑わせる。

善峰寺へ行く道路を行くと、道はゆるい登りになっていて、体が少し汗ばんで来る。

小塩の部落の辺で、狭い竹藪をへだてて山の方で、センダイムシクイの鳴声を聞いた様に思えたが、多くの人の意見では普通のホオジロであろうとの事になった。

善峰寺の下の辺でヤマガラを聞く。善峰寺に着いてあちらこちら場所を探したが、小高い見晴らしのよい所の二三基の石碑の前で昼食する。

この頃上空を舞っていたサシバが低い谷間へ滑しょうして行った。

寺を北の方へ降りる山道で、ヂムグリと云う珍しい赤褐色の美しいヘビが見付かった。

山沿いの道を、小さい村落や、畠の間を抜けて、ハイキング気分で大原野神社へ向う。

神社の参道の傍で休む。参道の大木で鳴いているサンショウクイが見られた。又、ツバメが飛び交っている。

畠の中の道路を灰方へ。鳴きながら飛んで行くコカワラヒワの小群と、チュウサギが見られた。

灰方からバスで向日町へ帰る。 以上

神山島の鳥 千葉尚二

1959年7月28日、恩師岡田弥一郎先生や琉球大学助教授池原氏はじめ琉大の若い人達と、唯一人の女性滋賀県八幡商業高校のI先生を交え、それに小生の一行約十名、琉球政府経済局の船で那覇港外の神山島へ渡る。

空は青く澄み切り、水は本土の海で見るより、濃い色をして黒潮と云うのもこう云う海かと思われる。

神山島は那覇と慶良間諸島のちょうど中間に在ってさんご礁から成る小さい無人島である。

ちょうど潮が引いていて広いさんご礁が現れている。上陸して天幕を建てて後、その辺を歩いてみる。

若い人達は魚を突きに海へ入って行った。

上空には本島の飛行場から発着するのであらう、機首と尾翼の前をだいだい色に塗った輸送機や、三角翼のジェット機が、絶えず行き交って鋭い音を立てている。

浅い潮だまりには、ウデフリクモヒトデが多く、細長い腕をゆらゆら動かしている。少し深いタイドプールには、コバルト色に輝くスズメダイの類や、白と黒の縞のある美しい小魚が泳ぎ、底には大きなシラヒゲウニや黒い長い針のガンガゼ、通称クロナマコに似た大きなナマコが見られるが、圧倒的に多いのはナガウニである。

陸上には、アダンの木やクサトベラが青々と茂っているが、他の植物は殆どない。

島の北部へ行って見ると、その辺一帯カリカリと云う様な鳴声が聞えておびただしいアジサシが飛び交って、人の姿を見て茂みの間から又飛び立つのも居る。

よく見ると海上へ出て急降下して魚を取るのも見える。

アジサシが群れ飛んでいる中へ入ると、その辺一帯魚臭い。アダンの葉には半ばかくれてほゞ一メートル間隔に砂の上に巣がある。巣と云っても砂の上に卵が産んであるだけで、一巣一卵である。一ヶ所だけ二卵の巣があった。ひなを見つけてカメラにおさめる。

天幕に帰ると、岡田先生は獲れた魚をカラーフィルムに撮し、ラベルをつけてホルマリンで処理して居られた。海上に出ていたアジサシが小魚をくわえて真直ぐに営巣地に帰って行く。

又一人、波打際のさんご礁の上を歩いてみる。イモガイやタカラガイの類が多く、殊に後者にはキイロダカラとかハナビラダカラとか美しい色のものが多い。サンゴ虫の生きているものも此所で始めて見た。然し潮間帯には生物の種類は少い様である。和歌山県白浜や静岡県下田附近の磯を見ている眼には、どうも淋しい感じがする。亜熱帯の海へ行けば、きっと豊かな生物相が見られるに違いないと期待して来たので失望を感じた。けれども一つ種の個体数は驚く程多い。

夕刻近くなって再び天幕に帰ると、琉大の人達が捕って来たタコの煮付けや、白と黒の斑のある丸太棒の様な魚の丸焼きが出来ていた。それをお菜にしてパンを食べる。

幾つかのタンクに詰めて来た水は、氷がすっかりとけてしまって生ぬるくなっている。

夕食後琉大の人達は、ヤドカリガニを沢山集めて殻を叩き割って身をつぶして餌を作り、又くり舟に乗って暗い海へ夜釣りに出て行った。

那覇の市街や小録(オロク)辺りの米軍施設の灯や、航空灯台が交互に発つ白と緑のせん光が美しく見える。

クサトベラの茂みでは、ヤモリ類がキュキュキュと云う声を立てて鳴き、砂の上をヤドカリがガサガサはい廻る音が絶えず聞え、紙袋にパン等入れて置いておくと穴を明けられてしまう。

しばらく池原氏と話をしていたが、又二人で懐中電灯をつけて先刻のアジサシの繁殖地へ行ってみる。

さすがに夜間は静かになっているが少数は飛び交っている。われわれが接近したので、又飛び立つのが多くなった様である。然しアダンの梢にぶつかるのもある所を見ると、やはり夜は余りよく見えないようである。

アダンの葉かげの砂の上を照すと、所々ひなが見えた。中には電灯の方へ寄って来るのも居る。

親はこの多くのひなの中から自分の子を識別して を与えたり、自分の卵を抱いたりするのであろうかと思う。

茂みから、バタバタと飛び出すのを池原氏が二羽手でかみで捕え、標本用に持って帰る。頭部は黒色、くちばしと足はだいだい色をして、灰色の羽と淡いピンクを帯びた腹が鮮かに見える。仮剥製にして持帰り、調べてみると、ベニアジサシであった。

見渡すと、さそりや射手の星が、京都で見るより、はるかに高く南の空にかかっている。

レインコートをかけて、砂の上に横になる。

海から吹いて来る風が涼しく、蒸暑い那覇市内を逃れてその夜は約一週間ぶりに快眠した。

昭和35年行事予定

1月 枚方山田池鴨の生態観察(中旬)

2月 鳥談会(川村先生を囲んで)

3月 動物園の鳥を観察

4月 琵琶湖(湖北)の野鳥を訪ねて

5月 比叡山探鳥会(京福電鉄共催)

6月 富士山麓探鳥会(中旬)

編集後記

“三光鳥”も愈々第七号の発行となりました。偏えに会員諸兄姉の御協力の賜と嬉こんでいます。

川村先生からは探鳥会の指導について私達も今一歩前進すべきである良い御教示を頂いたことを深く感謝すると共に、益々勉強したいと思います。

佐藤先生から誌面添附のアメリカの新切手をわざわざ全部数について御寄贈して頂き、又毎号の事ながら高田俊雄氏からも同様に貴重な写真をお寄せ下さったのを何れも厚くお礼申し上げます。

会の運営については、佐藤・伏原両先生を顧問に迎え、加えて青年層の千葉・田中・久保・山本の諸氏を委員として、野鳥愛護運動のため益々活躍したいと思います。

本年度の京都府下狩猟者免許講習会には小生講師として出席しましたので、野鳥の会の会員の立場としての趣旨を通じて講習して参りましたので、いささかでも密猟者が減少出来たらと期待しています。なお本年度からは雌雉も非狩猟鳥になるとの朗報を聞きました。嬉しいことです。

年末の御多要中に御寄稿をお願いしました皆様にあれ、これと御無礼の点深くおわびいたします。

愈々昭和34年も後数日、より良い昭和35年をお迎え下さる事を祈り乍らつたない編集を終ります。(橋本記)

第7号 ここまで

資料室目次

Top

雌のジョセフィンは1940年に、ルイジアナ州で怪我して捕えられ、翌年オジュボン動物園に収容されたもの、雄のクリックは1949年アランサスの保護地区で怪我のためとべなくなったので、動物園のジョセフィンの許へ婿入りしたものであった。二羽は夫婦になってこのツル独特の求愛ダンスもはじめたので園内繁殖の可能性は以前から期待されていたのであった。しかしこの夫婦の子は夜間に野良猫かフクロウに捕られて消失するとゆう事故がおきたり、また幼鳥が肺炎のため生后六週間そこそこで死ぬなど失敗つづきの数年を経たのちのこととて、1957年度の繁殖期には格別の厳重な警戒下に巣ごもりがつづけられてきたのであった。その間、巣のかたわらにたちつくし、巣についている夫人の保護にあたったクリック氏の不眠不休の警戒ぶりはなみたいていの努力ではなかったとゆう。しげみに無心に近ずくリスや、隣りとの境の金網に近ずくチャボまで神経質に追いかえしたとゆう。勿論巣の保護はクリックにまかせきりであったわけではなく、動物園の管理人が二ヶ月以上も昼夜ツルの一家を檻の外から監視しつづけていた。彼らは突然現れるかも知れない敵……小動物……にそなえて安全装置を外した拳銃をいつも手にしていたとゆう。孵卵及び孵化后間もない頃には新聞社の写真班も近づくことを許されず、巣はしげみの陰にかくれて檻のそとからはみえないので、止むを得ず近くの建物の屋根の上から望遠レンズで俯瞰して、はなはだ不満足な写真が得られたのみであった。したがって新聞に現われた孵化后33日目の一家団らんの大写しはアメリカ生まれのフウピング・クレンの公衆に対する初デビューであった。

第四紀洪積世の或る堆積物中に含まれた両種のツルの骨の比率が29対1(1は勿論フウピング)であったこともこの推測を裏付けているといえよう。フウピング・クレンが急激に減少した理由は営巣地・越冬地を次第に失ったことにもよるが、この両地点の渡りの途中の事故がより大きい原因であるとゆう。19世紀のみならず20世紀に入ってからも、なお、スポーツまたは食料のために射殺されたものが意外に多かった。とも角、種絶滅の危期に追いこんだのが矢張人間自身であったことには間違いないようである。